省エネ生活をより良いものにするため、みなさまとともに考えていくコラムです。第1回は「省エネはどうして必要なのでしょうか?」を考えます。

|

SO & CO. ltd. |

|

日本のエネルギー需要は、増加し続けています。下図に見られるように、オイルショック、リーマンショック後の景気後退、そして2011年東日本大震災後の節電、省エネ需要に伴うエネルギー消費の低減を除き、景気動向や経済状態にほぼ比例しているのがおわかりいただけると思います。 特に民生部門(※)の増加は年々大きくなっており、オイルショック当時と比較すると約2.5倍です。

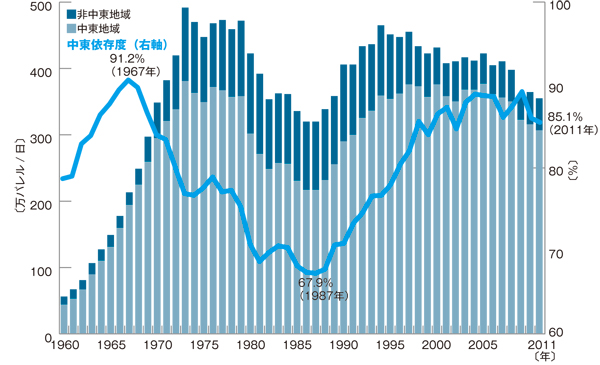

※各部門についての注釈  下図のように日本の石油輸入の中東依存度は非常に高いものがあります。1967年以降は80年代中盤まで中東依存度は下がり続けました。これは東南アジアなど発展途上国からの輸入が増え続けたことが主な要因です。 しかしこれらの国々が1980年代以降の急速な経済成長に伴い、その国々の石油の国内需要が高まり、日本は再び石油の輸入を中東に依存する事となり現在に至っています。

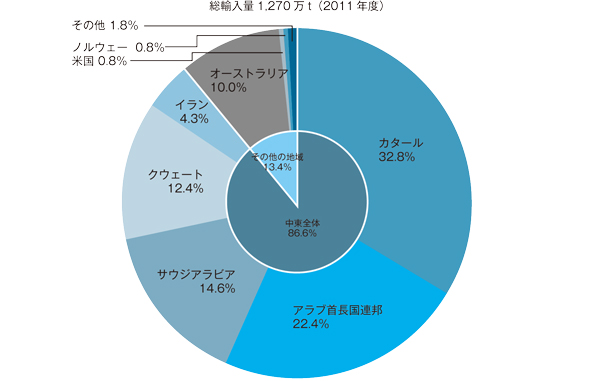

LPガスの中東依存度が高いことはあまり知られていません。主な輸入先は、カタール、アラブ首長国連邦、サウジアラビアなどの中東諸国とオーストラリアなどです。石油に並び、LPガスも安定供給確保の面から輸入元の地域を分散することが課題となっています。

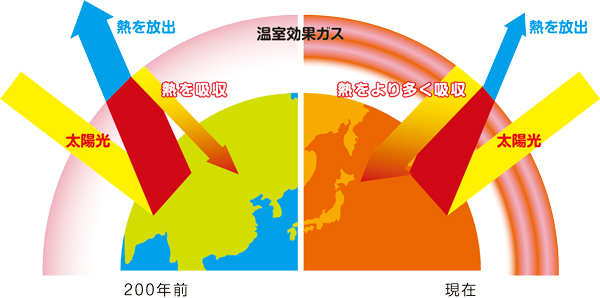

世界の工業が機械化されていった1850年代以降、化石燃料を多く使うようになると二酸化炭素(CO2)やメタンなどの温室効果ガスが大量に排出されるようになりました。その結果、大気中の温室効果ガスの濃度が高まり、地球がより多くの熱を吸収するようになって大気の温度が上昇しています。これが地球温暖化と言われる現象です。 ただし地球温暖化については学者や各種団体によって様々な解釈があり、地球温暖化そのものが存在しないというような学説もあります。しかしながら現実的には私たち日本人も近年、ゲリラ豪雨などの熱帯雨林化、観測史上最高となる猛暑など十数年前には見られなかった異常気象を経験するようになり、また報道により氷河が融け出すなどの実情を目の当たりにしています。これらが温室効果ガスの直接的影響であるかどうかはイデオロギーの問題ですので、私がどちらが正しいかを述べる事はしません。あくまでもこのコラムを読んでくださっているみなさんのご判断に委ねます。 しかしながら省エネルギー行動をとる事により、化石燃料の消費を減らし、そのことが温室効果ガスの削減に直結するのでいずれにしても「省エネは地球環境に優しい」ということは言うまでもありません。

|